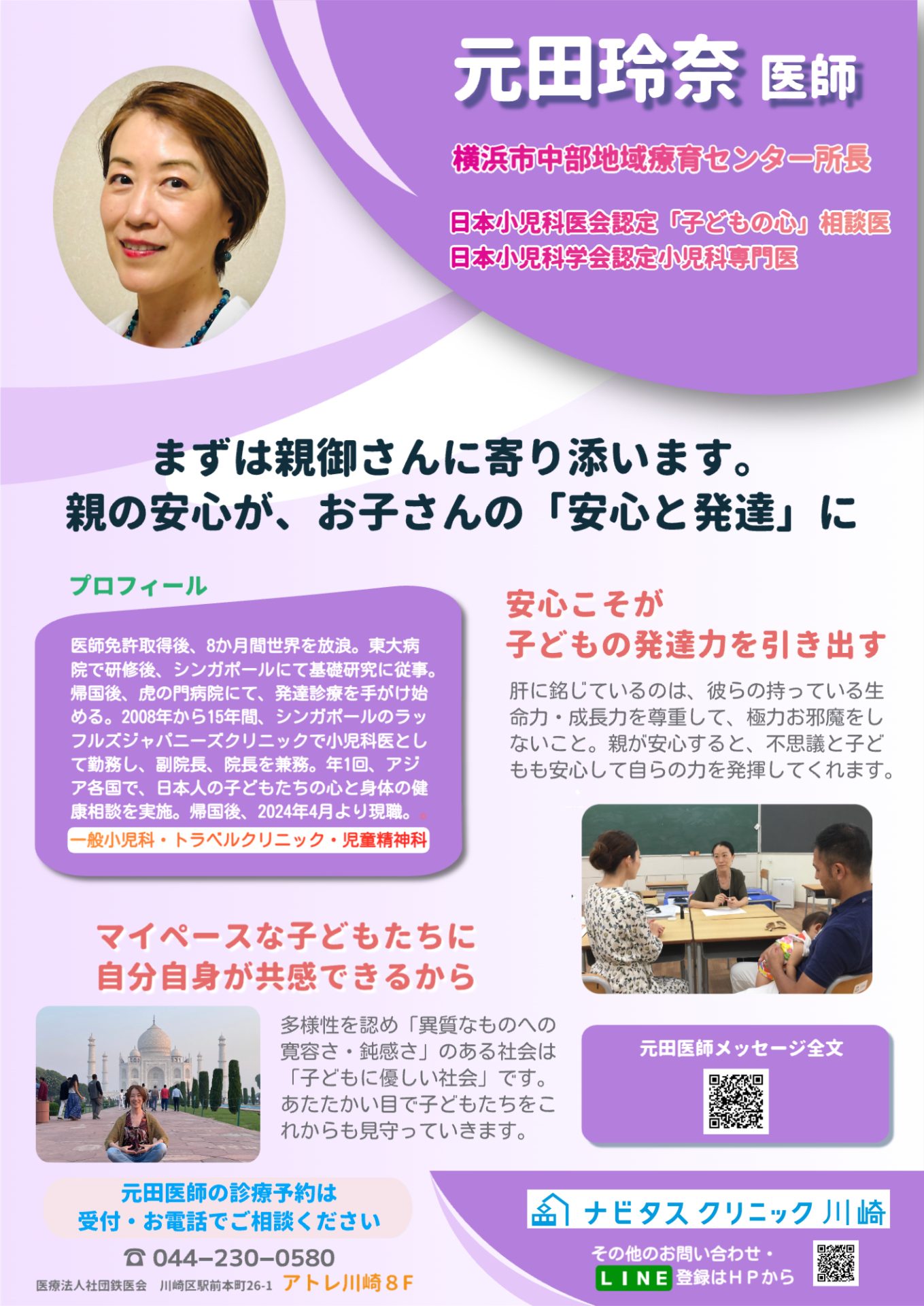

【プロフィール】

元田玲奈(もとだ・れな)

東京大学医学部卒業、東京大学大学院医学系研究科修了、医学博士。横浜市中部地域療育センター所長医師免許取得後、8か月間世界を放浪。東大病院、千葉西総合病院、徳之島徳洲会病院で研修。大学院時代はシンガポールのInstitute of Molecular and Cell Biologyで基礎研究に従事。帰国後は虎の門病院にて、発達診療を手がけ始める。2008年から15年間、シンガポールのラッフルズジャパニーズクリニックで小児科医として勤務し、副院長、院長を兼務。個人的には年に1回、海外邦人医療基金による巡回活動に参加し、タイ、ミャンマー、インドにいる日本人の子どもたちの心と身体の健康相談を行う。本帰国後、2024年4月より現職。当クリニックでは非常勤医として、一般小児科・トラベルクリニックおよび児童精神科を担当。「変わっている」と言われるのが最高の褒め言葉。

※日本小児科学会認定小児科専門医・日本小児科医会認定「子どもの心」相談医。

子どもたちに「こどもの“おいちゃ”ちゃん」にしてもらっている」感覚

病弱だったので、3歳の頃から「こどもの“おいちゃ”ちゃん」(子どものお医者さん)になるのが夢でした。

集団が苦手で、幼稚園は中退していますし、小学校と中学校は、まともに行ったのが3分の1くらいでした。「空気が読めない」のではなく、「空気があることに気づいていなかった」ので、所謂「マイペース」と呼ばれる子どもたちを見ていると、今でもとても親近感が湧きます。発達を専門にするようになったのも、必然なのかもしれません。

私にとって小児科の良さは、やらされている感がないところです。子どもたちを見ていると自然に体と心が動く、この感覚が私は大好きで、彼らに「こどもの“おいちゃ”ちゃん」にしてもらっているな、と感じます。

そして、肝に銘じているのは、原則、彼らの持っている生命力・成長力を尊重して、お邪魔をしないこと。そうすると、彼らは自らの力を発揮してくれます。

シンガポールから日本へ:「許容範囲」だった子たちが「問題」に?

大学院生の時にシンガポールで基礎研究をした経緯から、「今度は臨床医として働きたい」と思うようになり、2008年から15年間、シンガポールのラッフルズジャパニーズクリニックで一般小児科を担当しました。新生児から中学3年生までの心と体のあらゆる相談に乗る、というのを主軸にしていたので、子どもと保護者が成長していくのをずっと伴走するような外来でした。

今、日本に帰ってきて戸惑っているのは、シンガポールで自分の中で「許容範囲」と思っていた子たちが、その言動が集団の中で「問題」だとされて外来に連れて来られることです。

いわゆる発達障害は「社会との関係」で語られるので、「どこで線を引くか(困り感が強くなるか)」というのは、地域文化的要素もあると思っています。

まずは「ママ・パパの安心」――親の安心が、子の「安心と発達」を促す

シンガポール在住中、海外邦人医療基金の活動にも参加し、一年に1回、バンコク、ヤンゴン、インド4市を巡回して、それらの都市に住んでいる日本人の子どもたちの健康相談会を実施しました。

多くの相談内容は、育児そのものに内在する様々な葛藤や不安や迷いが本質にあり、海外に限らないものでした。ただ、発達関係の相談では、「邦人向け療育機関がない中でどうするか」を考える必要がありました。

この時に私が意識したのは、まずは「親御さんの安心」ということです。不安でいっぱいな相談者さんたちの感情に寄り添い、子どもたち一人ひとりの特性に合わせながら何ができるかを一緒に考えるという作業を進めていきました。そうすると、次第に親御さんに「安心」が生まれ、「やってみよう」という気持ちになります。

そのうえで、子どもの持っている元々の発達力を阻害しないように一生懸命考えて対応すると、今度は子どもが「安心」して発達していくのです。「安心」ほど人の発達を促すものはないのですが、それをどう引き出すかが、小児科医としての私の課題です。

異質なものへの寛容さ・鈍感さが「子どもに優しい社会」をつくる

上述の巡回活動でアンケート調査をした際に、「日本が変わるべき点は何でしょうか?」という問いに、大多数が「子どもに優しい国になって欲しい」と回答していました。

つまり、日本人の親たちは言葉や文化の壁を越えて、現地の人たちの温かい目が子どもに注がれ、助けられていると感じている、ということです。

裏を返せば、いつからか日本が「子どもに優しくない社会」になっていることを表している、とも言えます。様々な要因がありますが、個人的には「異質なものへの寛容さ・鈍感さ」があまりない、というのも一つではないかと思っています。

大人から見たら、子どもの世界観は異文化だからです。これからの日本が、多様性をより認めていく社会になっていくのに同調して「子どもに優しい社会」になるよう、「変わり者」の自分を発揮していければ、と思っています。

お子さまの心・身体の発達に関する元田医師の外来は、完全予約制となります。

ご希望の方は、ナビタスクリニック川崎受付・お電話(044-230-0580)でご相談ください。